時代と実力と修業法の接点

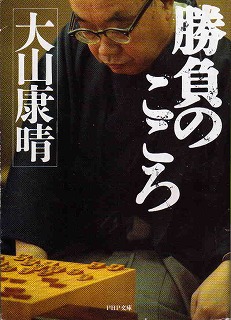

将棋というと羽生とか森内とかいう時代であるが、私が将棋をかじっていた頃はまだ『大山時代』であった。当時あった5つのタイトルを総なめし、名人位防衛18期、要するに無敵であった。69才で亡くなるまで現役であり、最後までA級棋士であり続けた大山氏のあだ名は「精密機械」だった。

将棋というと羽生とか森内とかいう時代であるが、私が将棋をかじっていた頃はまだ『大山時代』であった。当時あった5つのタイトルを総なめし、名人位防衛18期、要するに無敵であった。69才で亡くなるまで現役であり、最後までA級棋士であり続けた大山氏のあだ名は「精密機械」だった。大山氏は12才で内弟子となり、掃除や炊事洗濯、コマ磨きなど雑用をしながら将棋を学んだ。師匠から直接将棋を学ぶことはほとんどなく、外から来るお客と師匠が将棋をするのを見て勉強した。師匠の木見九段は弟子をあわてて昇段させず、十分な実力が伴うまで時期を待った。効率的な教え方ではなかったかもしれないが、それが大棋士を生んだ土壌だったわけだ。

勝って早く帰ったときは褒められず、勝っても負けても持ち時間をいっぱいに使って帰ったときは、「ご苦労さん」とねぎらってくれるのだった。(中略)……あるとき、先生にきいてみた。

「いまは相手が弱いから、いまのようなやり方でも勝てるが、五段・六段になって、いまのようなやり方では勝てなくなってしまう。自分の考えていることを実行して、それがすべて成功しているうちはいい。だが、そうはいかない。むしろ、苦しんで、ほかにもっといい手はないかと考える。そういうムダな労力をはらうことが大切なんだ。それが将来、きっと役に立つ」

考えていることを実行して、それがうまくいったときは、あとに何も残らない。それがいけない。指す手は決まっていても、もっとうまい手はないか、と欲を持ち、ムダに考える。ムダな労力を惜しんではならない−−それが木見先生の考え方であった。(25−26ページ)

作戦を立てるとき、大きくわけて二つの考え方がある。一つは、自分の得意に導いて戦うか、いま一つは、相手の得意をはずして戦うか。 右の二つのほかに、中原さんは、もう一つ、ちがった作戦の立て方をする。相手の作戦のなかに飛びこんで行って、苦労を求めている。そういう感じがする。

これは勝負師としては、一番下手な作戦ということになるが、進んで苦労を求めようとするところが中原さんの強みである。相手の作戦のなかに飛びこむのだから、失敗することもある。それにへこたれずに、いくども試みているうちに、相手の長所を吸収して自分のものにしてしまう。

いまの若い棋士は、楽をして勝とうという傾向が強い。そのなかで、中原さんは勇敢に苦労を求めていこうとする。若さの特権を、そのほうに向けている。才能に恵まれたうえ、人がしない努力をするのだから、ますます強くなってゆく。(98ページ)

弟子には手をとって教えないが、疑問には答えてやる。自力で学ぼうとする姿勢には、師匠としては力を貸してやる。(中略)……

弟子を厳しく指導することは、それ以前に自分に厳しくなることである。教えることは、学ぶことである。別のいい方をすれば、自分が無心になって、相手と同じ気持になることであろう。

自分が無心にならなければ、とうてい相手を納得させることはできないと思う。(125ページ)

これらの文章に説得力を与えているのは、優勝100回という棋士としての実績である。しかしだからといって今の棋士が彼のような修業をしているわけではない。今は住み込みの弟子をとる棋士もいないし、彼のような修業をしなければ名人になれないわけでもない。

才能や瞬発力でいえば彼をしのぐ棋士は何人もいるだろうが、頂上を続ける力、持続力という点では、大山氏に勝る棋士は見当たらない。この本を読んでいると、何よりも若いうちの苦労が持続力につながっているように思える。大山氏はこの本で「貯金に頼るな」と書き、過去の積み上げに寄りかかってマンネリになることを戒めている(まさしく教師もしかり)。しかしどんなに彼が否定しても、彼自身が子どもの頃に積み上げたものに頼り続けていたことは事実だ。彼は苦労人ではあるが、酒もタバコもパチンコも麻雀もたしなんだ。人生を将棋に捧げた人間ではない。しかし12才で師に入門してからの数年は、まさしく将棋に人生を捧げていたはずだ。それがどれほど人生の全体を助けてくれるか、この本には「苦労のありがたさ」があふれている。

そういう苦労ができたのは、彼の育った時代の影響もあるだろう。しかし現代でも一流の人間は、形は違ってもどこかでこのような持続力を培うための修業をしているのではないか。子どもが一流になることを願うのなら、現代流の「修業」をさせるべきなのだろうか。

私はすぐ物量主義に頼ってしまうせいか、塾の生徒に向かって「たくさん解けばできるようになる!」と叫び、大量の問題演習と時間外の質問受けをこなしていく。それが一概に悪いとは思わないが、それは彼の育った厳しさとはやはり本質的に違う。

大山氏の実力を培ったのは、もちろん彼自身の意志もあるが、よき「教えない」師、勝負の世界を目の当たりにし続けた生活、そしてよきライバルといったものの総合としての修業なのだろう。こういうものを勉強の中にどうやって取り入れるか。今の子どもにとってよき「教えない」師とはどんな人間か。勝負の厳しさの替わりにどんな厳しさを子どもに与え得るか。

将棋の勝負はもちろん厳しいが、子どもとの勝負はおそらくもっと厳しい。(2004/6/22)