生きていたら何と言うか

大学生の時、少しだけ反原発運動に関わったことがある。石川県で原発反対運動をしている漁協から魚を直接買って京都で売るというもので、学生4人で軽トラックで何度か魚を運んだ。運転ができない私はほとんど役に立たなかったが、仲間はそれを気にすることもなく仲よくしてくれた。農学部水産学科の友人たちは理学部とは違う独特の雰囲気で、私には新鮮だった。

原子力発電になぜ反対するのかという論理は、ある時期から自分の中でははっきりしていたが、どのように行動するべきかというのは難しい問題だった。上に書いた産直運動が終わってからは、デモに時々参加したり署名したりするくらいしかできなかった。原子力資料情報室の賛助会員を続けているのも、その1つだ。(原子力資料情報室についてのパンフレットの紹介はこちら)

筆者はその原子力資料情報室をつくった人で、もともとは原子力関係の会社で核燃料の研究をし、のちに東京都立大で核化学専攻の助教授だったのが、大学をやめ独立した研究機関としてこの組織をつくった。その動機として以下のように書かれている;

学園闘争が起こったとき、私たちの世代はすべてそれなりの職業的科学者・技術者だった。私たちに向かって発せられた学生たちからの「学問とは何か」「科学技術とは何か」という問いかけは、それが多分に抽象的で生硬なものであるだけにいっそう、われわれの心の中に違和感を与えつつ棘のように突き刺さり、各人各様の反応を引き起こした。

多様ではあったが、少なからぬ人に、共通した受け止め方があった。まず、私たちより一世代前の戦後の民主化運動の時代の人たちは、研究の民主化とか学問の自由ということが揺るぎない理念であり、その意味では、科学者・技術者という存在自体は自明のものであった。そこで彼らにとって問題となったのは、その科学者や技術者としての社会的責任をどう果たすか、ということだった。

それに対して、私たちの世代は、科学者や技術者としての自己の存在にそんなに自信が持てなくなっていた。科学や技術が国家や企業にとっての重要なシステムとなり、いわば体制そのものの維持機構となってしまった、自分もその巨大なメカニズムの歯車の一コマである、という実感がすでにあった。そこで、自己の存りようを問い直そうとしたわけだが、たとえば科学が社会との間にはらむある種の矛盾や緊張関係の原因が科学自身の中にありそうだと感じた人間にとって、自分の身の振り方について、そんなにうまい答えがありそうにもなかった。

考え方の方向は大きく分ければ三つほどあった。

(1)科学者・技術者という存在自体が特権的なものだから、それを捨てる(つまりドロップアウトする)。

(2)体制の中での科学者・技術者という矛盾を意識しつつも、その中に留まって、矛盾と闘う。

(3)体制から離れて、自前の科学・技術の確立をめざす。

……私自身は、最終的に(3)に属することになった。右の三つの選択肢を深刻に考えた人たちは、そもそも科学技術者の中では少数派だったが、中でも(3)のように考えたのは、とりわけ少数だったと思う。その志としては、科学技術を新たな価値観と自分たちの納得ずくのシステムの中で、築き直してみたいというものだったが、その中身は何なのか、どんな仕方でやるのか、まったく霧の中だった。「何かしら自前のものを」という程度の、思い入れだけの頼りないものだった。(10−12ページ)

すでに示唆したように、今日私たちが実際に直面している困難の一つの核心に、専門的力量と批判的知性の両立ということがある。考えてみれば、本来は専門的力量と批判的知性とは、車の両輪のようなものであり、両立することによってこそ、真にそれぞれが成り立ちうるもののはずである。思うに、人文科学の分野などでは、右のことは現実にもある程度通用しているのではないだろうか。

自然科学の分野も基本的には同様であってしかるべきだが、現実は多いに異なる。とくに実験科学や工学技術の分野では、専門性の裏づけとなるような実験装置や技術情報がもっぱら組織の内部で占有されているため、これとは独立に専門的力量をつけることが難しく、その一方で専門知識の内側にいる人間にとっては、自由な批判を可能にするだけの独立性を獲得することが難しい。

このような現実の状況のもとでは、批判的専門性は、利害集団の外側における、よほど周到な意図的・計画的な継続した努力によってしか、保障されえないだろう。それを私は、批判の組織化と呼びたい。そこには、個人的努力の次元を超えた文字どおりの組織的努力が必要だと考えられるからである。(25−26ページ)

このような発想は特段変わったものではないと思うが、実際に批判の組織化をめざして行動する人間はほとんどいないと思われる。特に原子力(核反応)の研究者にとって、大学や企業を離れれば原子炉を使った実験をすることはまず不可能であり、普通の意味での研究者としては自殺行為に近い。これが上に書かれた「人文科学の分野などでは……、自然科学の分野も基本的には同様であってしかるべきだが、現実は多いに異なる。」の理由であろう。

(西)ドイツではこのような組織が既にいくつか存在し、政策にある程度影響を及ぼしている例も紹介されている。

ダルムシュタットのエコ研究所は、すでに述べたように原子力部門と化学部門とをもち、スタッフは12名でうち10名が研究者だということだった。……給与システムは、研究機関によって異なるようだが、ダルムシュタットでは1200〜2500ドイツマルク程度で、この額は日本円にして10万〜20万円程度だから、ダルムシュタットあたりでは生活費が安いといっても、ぎりぎりの額である。もちろん企業に勤めていれば確実にその倍以上の収入は得られる。

しかし、若い人たちの間に入所希望者は多く、理科系の大学や大学院で学んだ人、一定の研究歴をもつ研究者などで、ぎりぎりの生活に甘んじても志を貫くために、このような研究所での仕事を求めるという人はいま西ドイツで少なくない、という印象を受けた。 ダルムシュタットのエコ研究所は、住宅街にあるアパートの一階の10部屋ぐらいを借り切って使用しており、スタッフの何人かずつが入った研究室の他に共同の部屋、図書室などがあったが、手狭な印象ではあった。実験装置・測定器はいっさい設備がないが、パソコンは2台あって、ソフトウェアも比較的翌整備されていた。(33−34ページ)

ここでも実験装置はないと書かれており、自然科学研究の施設としてはある意味異様である。非難するわけではないが、このような場所で研究するというのは、実験施設を持っている側と比べて根本的にハンディを負っているように見える。だからダメだと言うつもりはないのだが、実際に中で働いている人が「実証できない」ことに対してどう考えるのか、聞いてみたい気がする。

原子力資料情報室は1975年に設立され、スリーマイルやチェルノブイリの原発事故後には食品汚染などについて問い合わせが多く寄せられるなど、市民への情報提供機関として支持されるようになった。その活動内容は

- 情報の収集と提供;「原子力資料情報室通信」を月刊で発行。英文紙も隔月で発行。

- 調査と評価;プルサーマルやもんじゅの事故などについて様々な面から調査し評価する。

- キャンペーン;原子力にエネルギーを依存しない社会をめざし、提言をし行動を行う。他の市民団体との共同キャンペーンにも加わる。

- 政府活動のモニター;政府の原子力委員会の傍聴。原子力関係の多くの部会が平日行われ、その内容はマスコミでもほとんど取り上げられない。しかし実際に原子力政策が決められているのはここである。

- 国際的なネットワーキング

- 研究会開催・出版

内外の財団からの研究助成等もあり、それがないとやっていけないのも現状だが、いちばん主たる収入は、会員ないし支持者個人個人からのものである。これは、つまらぬことのようでも重要な点と私が考えていることで、つまりは、私たちは、支持者個人個人に雇われて社会のために「情報集めや、科学をやっている」−−少なくとも気持ちの上ではそう思っている。私たちの活動は、その成果が人々に受け入れられなければ、明日にでも倒産してしまう。そういうレベルのことをチェック機構としながらとにもかくにも20年間続いてきたというのが現実である。(65ページ)

特に原子力のように非常に専門的な知識が必要とされる分野において、このような形態の組織が20年続いていることは、日本の市民運動にとって、また世界の反原発運動の中で、大きな意味があると思う。しかし同時に通信を長い間読んできた者として、なにがしかの物足りなさも感じる。1つは先に書いた実験のできない科学という面であり、もう1つは対案を示す力に限界があるということだ。

私は理学部で動物学を学んだが、基本的に1人で実験や調査をしていたので、学問の自由は(少なくとも建前としては)保証されていた。自分が何をどう研究するかについて、批判されることはあったが否定されることはなかった。それは京大だからだったのかもしれない(現在福島原発について、体制側でない情報分析を最も精力的に出しているのは、京大原子炉実験所の小出裕章氏である)が、工学部であれば1人で実験をすることもできないし、大規模な実験について自分だけでテーマを決めることも難しいことは、京大でもほとんど変わらないだろう。そして理学部と違って工学部は「何かをつくる」ことを目的とし、企業との共同研究であれば「何かを(危険だから)つくらない」という結果が出ると予想される実験は基本的に組まれないだろうから、その中で原発やプルサーマルなどの批判をするのは難しいだろう。筆者が上で書いていることはそのような意味だと考えられる。

そして結果として、科学者は自分のやっていることを絶対化する;

私の同僚の科学技術者たちは、自分たちはすべてわかっているのだと言わんばかりの態度で、住民の懸念は単に一般の人々の側の科学に対する無知から来るものだ、として無視しようとしました。あるいは、積極的に「安全」を説いてまわる立場に立ちました。私もまた、一般的には、原子力産業の研究者として、「安全」を世間に対して保障する役割を担わされていたと言えましょう。(74ページ)

しかし実験ができなければ、大学なり企業なり行政の出したデータに対してのみ科学的な分析・批判を行うということになり、自然科学の考え方で言えば「受け身でしか勝負できない」ということになる。原発のような巨大なシステムの分析を行う場合に、"相手側"のデータだけで分析をしようとすれば、データとして不足する部分があってもそれを実験で補うことはできないし、自分で「つくりかえてみる」こともできないから、大まかな提言か全否定しかできない可能性がある。そのような状況でも十分批判されてしまう今の原子力発電所のシステムは根本的に欠陥を抱えているとも言えるが、本気でオルタナティヴを志向するのならやはり何らかの形での「実験施設」が必要なのではないかと考える。

もっと本質的に考えれば、やはりこのような研究は大学で行われるべきだ。学問の自由が保障されていないことが最も問題なのだ。それは建前としてではなく、結果的に科学の進歩にも技術の安全にも支障をきたすことになる。今回の福島原発の事故はそれを証明したとも言える。筆者の書く通り「車の両輪」なのだ。そのことが認識できない限り日本の科学技術は本物にはなれない、という意味にさえとることができる。そこまで言わなくとも、大学のあり方を民主的にすることが、結果として大学がより大きな「知」をもたらす結果になることは疑いない。そのためには大学のシステムを変えることも必要だし、大学入試ももっと本質的な知を問うものにしていくべきであろう。これは我々「市民」の課題である。

本の中盤はプルトニウムについての記述にあてられている。

原子力発電はもともとウランの核分裂を利用していた(軽水炉)が、天然のウランの中で核分裂を起こす成分ウラン235は全体の1%以下にすぎず、燃料効率が非常に悪い。しかしこのウラン235を核反応させるとプルトニウムが生成し、さらに高速増殖炉では通常の軽水炉では反応しないウラン238がプルトニウムに変わることから、燃料効率が軽水炉の数十倍となり、反応後の燃料から反応前以上の燃料が取り出せることから、「夢の増力炉」とも言われてきた。

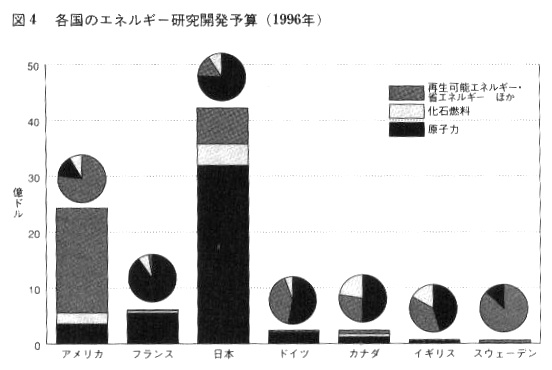

原子力発電はもともとウランの核分裂を利用していた(軽水炉)が、天然のウランの中で核分裂を起こす成分ウラン235は全体の1%以下にすぎず、燃料効率が非常に悪い。しかしこのウラン235を核反応させるとプルトニウムが生成し、さらに高速増殖炉では通常の軽水炉では反応しないウラン238がプルトニウムに変わることから、燃料効率が軽水炉の数十倍となり、反応後の燃料から反応前以上の燃料が取り出せることから、「夢の増力炉」とも言われてきた。……政府は、いわばプルトニウムに賭けているようなところがあって、エネルギー政策の研究開発費のほとんどを原子力に投入しています。人材にしても同じです。ところがそれに見合うほどのエネルギー供給は原子力からは期待薄なのです。 ……燃えないウラン238を燃やすことができれば、資源効率が圧倒的に上がるではないか、そうすれば原子力の将来性も違ってくるのではないかという話は、原子力の誕生当時からありました。……ウランをプルトニウムに変えることを増殖といいますが、この増殖が、原子力の技術屋にとっては長い間の夢でした。……原子力計画は、最終的には高速増殖炉というプルトニウムを増殖する計画に行き着くのが目的だったのです。(93ページ)

高速増殖炉は日本では「もんじゅ」などで実験が行われていたが、1995年にナトリウム漏れなどの事故を起こし長い間停止していた。昨年原子炉内に機械が落下しまた運転が中断。運転再開も廃炉もできない状況で、2月には関係者のひとりが自殺している。現在高速増殖炉の実現のメドはたっていない。

高速増殖炉は日本では「もんじゅ」などで実験が行われていたが、1995年にナトリウム漏れなどの事故を起こし長い間停止していた。昨年原子炉内に機械が落下しまた運転が中断。運転再開も廃炉もできない状況で、2月には関係者のひとりが自殺している。現在高速増殖炉の実現のメドはたっていない。私の感覚では、空気や水と反応し爆発の危険のある金属ナトリウムを冷却剤として大量に使うこと自体が十分危険である。プルトニウムはごく微量でも体内に入ればガンを引き起こし、理論的には4000万分の1gが摂取限度である。また非常に長い間放射線を出し、その半減期は2万4000年である。そのようなプルトニウムとナトリウムを長期間共存させ運用することが安全であると誰がどのように言っても、信用できない。それは今の日本のように「それがまちがいであっても誰も責任をとらない、とれない」ようなシステムの中では、致命的な危険をおよぼす可能性のあるものは自分の責任で受け止めるしかない、と考えるからだ。水俣病や薬害エイズの例を引くまでもない。そして原発による被害は自分だけのものではなく、今現実に被曝しながら福島で働いている人々、これからも日本中の原発で被曝しながら働く原発従事者、そして大量の放射性廃棄物を長期間にわたって管理し事故の恐怖におびえなければならない私たちの子孫のものである。そこまで考えれば、原発を認めることは「自分の利益のためなら他の誰がどうなってもいい」と言っているのに等しい。私から見れば、本気でこの国を愛するのであれば絶対にこのようなものを許すべきではない。現行の教育基本法第2条の5にのっとって考えれば、すべての教師は子どもに「原発に反対する」ことを教えるべきであって、そうでない教師は法律違反である。筆者はこのように感情的には述べていないが、結論は同じである。

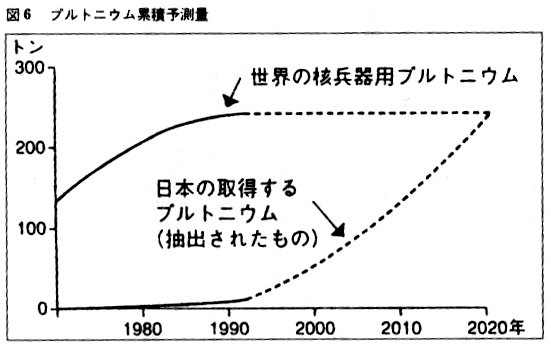

さらにプルトニウムは核兵器の原料であり、日本では原発の運転によって大量のプルトニウムが蓄積されており、これらが核兵器に転用される危険もある。日本も核武装するべきだという議論があるが、逆に他の国から見れば「いつ核兵器をつくってもおかしくない危険な国」と見られているだろう。私にはこの「軍事転用論」の危険さが逆にもうひとつよくわからないのだが、筆者はこの部分にもかなりの記述を割いている。(右のグラフはこの本が発行された時点での予測で、現在はアメリカを中心として他のいくつかの国も原発推進に傾いてきているので、グラフの形はやや異なるが、日本でプルトニウムが増やされていることには変わりがない)

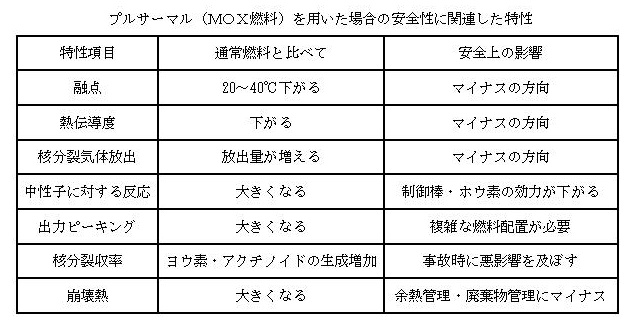

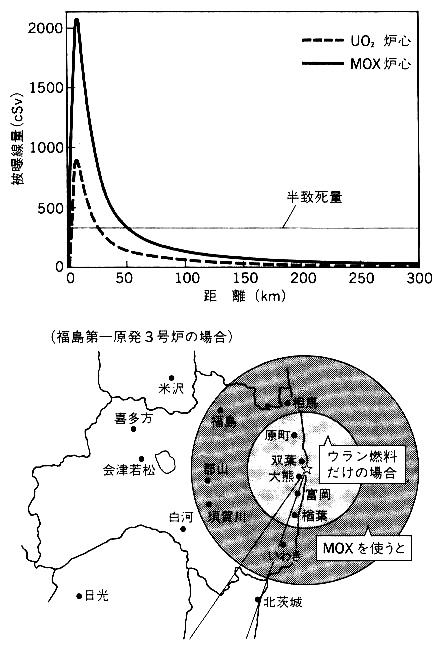

さらにプルトニウムは核兵器の原料であり、日本では原発の運転によって大量のプルトニウムが蓄積されており、これらが核兵器に転用される危険もある。日本も核武装するべきだという議論があるが、逆に他の国から見れば「いつ核兵器をつくってもおかしくない危険な国」と見られているだろう。私にはこの「軍事転用論」の危険さが逆にもうひとつよくわからないのだが、筆者はこの部分にもかなりの記述を割いている。(右のグラフはこの本が発行された時点での予測で、現在はアメリカを中心として他のいくつかの国も原発推進に傾いてきているので、グラフの形はやや異なるが、日本でプルトニウムが増やされていることには変わりがない) 高速増殖炉の実現の可能性がほとんどなくなった現在、残ってしまったプルトニウムを何とかする方法としてプルサーマル方式(高速増殖炉で用いるプルトニウムを含むMOX燃料を普通の軽水炉で使う方式)が考え出され、福島第一原発でも3号機ではプルサーマルが行われていた。プルサーマルはプルトニウムの含有量が高い分だけ通常の原発より危険性が高く、事故が起こった場合もその被害が大きい。福島でプルサーマルが行われていなかったら、今よりも被害は小さかったかもしれない。私はそのような事実がマスコミで報道されているのを聞いたことがないのだが、これが意図的でないと言えるだろうか。

高速増殖炉の実現の可能性がほとんどなくなった現在、残ってしまったプルトニウムを何とかする方法としてプルサーマル方式(高速増殖炉で用いるプルトニウムを含むMOX燃料を普通の軽水炉で使う方式)が考え出され、福島第一原発でも3号機ではプルサーマルが行われていた。プルサーマルはプルトニウムの含有量が高い分だけ通常の原発より危険性が高く、事故が起こった場合もその被害が大きい。福島でプルサーマルが行われていなかったら、今よりも被害は小さかったかもしれない。私はそのような事実がマスコミで報道されているのを聞いたことがないのだが、これが意図的でないと言えるだろうか。

<質問>日本のエネルギー政策は、誰が最終的に責任を持っているのでしょうか。

<回答>非常に原理的なことを言えば国民が最終的な責任を持っているということになります。しかし自分が責任を持っていると思えるほど製作に影響力を持っていると思っている人はいないわけです。選挙で投票する時に原子力政策が争点になるということもありません。

……実際には、政治家はほとんど原子力問題などについては発言していません。直接やっているのは官僚です。私も原子力をやっておりますので、政党の学習会に呼ばれることもありますが、そこで政治家たちが言うのは、エネルギー政策を官僚が動かしていて自分たちには手が出せないシステムができあがっているということです。

しかしそれではその官僚を誰が動かしているかは、よくわからない。伝統的にできあがってしまったシステムの中で動いているのだろうとしか言いようがない。

形の上では、日本のエネルギー政策は、通産大臣の諮問機関の総合エネルギー調査会が決めていることになっていますが、実際にはこの調査会のメンバーをどう決めるかというところで決まっているような気がします。

調査会のメンバーは、電力会社とか原子力産業サイドの人たちがほとんどです。エネルギーを多く作って売れば売るだけ得するような人たちだけがエネルギー計画を立てているわけです。消費者サイドの人はほとんど入っていません。

ここで基本ポリシーが決まるわけですから、原子力を重点にしない計画は出ようがない。原子力をやめようとか、原子力の比重を下げようとか、慎重にというような意見が非常に通りにくいシステムになっているわけです。

ですからエネルギー製作を変えようとするなら、委員会のメンバーの人選から変えなくてはならないわけですが、その人選は官僚ががっちりと握っているわけです。そういうシステムができあがっているところに問題があるわけです。

……原子力計画への国民的チェックとしては、最近は建設を拒否する自治体もずいぶん出てきていますから建設計画も計画通りにいきません。……だから原子力の看板は掲げているけれども実際にやっているのは天然ガスで、電力会社が立てているプラントもは大部分は天然ガスです。……ただ、国家政策として原子力を打ち出した以上、看板を下ろせないというところがあるわけです。

それに科学技術庁という役所を考えると、原子力が役所の半分を占めているわけです。科学技術庁は原子力と宇宙ロケットで食っている役所ですから、この二つがなくなったら役人がほとんどいらなくなってしまいます。ですからこの役所の内部から自分を批判的に切開するようなことは出て来ようがないのです。

電力会社がもう少し政府から独立して、独自の経済性でやれるといいのですが、日本の場合は多少経済性が悪くても官僚と政府に逆らわないでいる方が許認可などでメリットがある。だから最終的には得だという判断がいつも働いてきたわけです。

実は電力会社の中でも本音の部分では、原子力発電所を抱えていてもいずれ廃棄物問題で困るから程々にしたほうがいいと考えている人たちがいます。巻町の住民投票でノーという答えが出てくれたほうが思っている電力会社の人たちは少なくありません。

個人的に話をしていますと、会社の中ではなかなかノーと言えないけれども、ああいうところでノーという答えが出てくれたら転換するきっかけができるのだがと言う人は結構います。ただ日本の社会では、それがなかなかオープンに出てきません。(122−126ページ、傍線は山本)

筆者は政治家や原子力の専門家と多く接しているので、このような話には説得力があるのだが、私にはこの記述よりはもっと、政治家が利益目当てに原子力を推進しているように思える。原子力法を日本で初めて国会に提出した中曽根元総理大臣の回顧録にも、次のように書かれている。

われわれは確信犯であったから、いかなる攻撃にも屈しなかった。特に稲葉氏(稲葉修。ロッキード事件時の法相)は信念居士であり、法学博士でかつ中央大学の憲法教授であったから、学術会議に対抗するには打ってつけであった。当時、反対の申し入れに来た学者に、「学者が居眠りをして怠けているから、札束でほっぺたを打って目を覚まさせるのだ」と私(中曽根)が言ったと伝えられたが、これも実は稲葉氏の発言であった。(『政治と人生−−中曽根康弘回顧録』、講談社、1992年より抜粋)

よく言われるのは、原子力を推進する政治家・官僚・電力会社やその他の企業・大学などの研究者が結託しているということだ。マスコミもこの中に入っているので、原発に不利な報道は今回のようによほどのことがなければ出て来ないし、是非は別にしてこの筆者や広瀬隆のような人物はまずテレビには出てこない。これには電気事業連合会という団体も噛んでいて、たとえばこのような報道もある。(目先の)経済で言えば、原子力を推進することは一部の人間に大きな利益をもたらすことはまちがいない。このような経済の面と筆者の書いている面が合わさって、日本の原子力政策が進められているというのが現状であろう。私は「利益とそれに伴うリスクまたは責任を別々の人間が負うシステム」が本質的な問題だと考えるが、そのシステムをどのように変えていくのかも、これからの課題である。

そしてこの本の最後は後継者を育てる話になっている。原子力資料情報室の後継者を育てるという意味だけではなく、様々な場での「オールタナティブな科学者」を育てる必要性を筆者は論じている。

当初から、次の世代にどう語りかけていくか、というアプローチでは決定的に不十分なことは承知していた。自分たちの知識・体験を次の世代に伝えるという単なる「語り部」的役割だけでは不十分なのは、この場合、明らかだ。その時代に責任のあった世代から、自分たちの時代への自己反省があり、それと若い世代の人たちのこれからを重ね合わせながら考え、ともに行動していくような質をない方する新しいタイプの行動なしに、今、安易に「次世代と結ぶ」などと言えたものではない。(186ページ)

筆者は1997年に、環境や平和運動の実践家に与えられるライト・ライブリフッド賞(『もう1つのノーベル賞』とも呼ばれる)を受賞し、翌1998年にその賞金を元手にして「高木学校」を立ち上げ、20代から70代まで幅広い年齢層の人が集まり学ぶ場を提供した。筆者はこの「学校」を準備している途中大腸ガンになり手術を受け、闘病を続けながら学校を開講し、2000年に亡くなっている。

希望としては、私抜きでも学校はやってほしいくらいのものであったが、あまり強要できない気持ちもあった。しかし、私の予期に反して、学校の結集している人々の側からすぐさまレスポンスがあって、「高木さん抜きでも、高木さんの志を受け継いで学校を予定通り8月13〜16日に実行します。30人以上の人が全国から集まります」という、心強く、うれしいたよりが、数日をおかず返ってきた。これを聞き、私はめったなことでは泣かないが、しばし泣いた。それからしばらく病院のベッドの上で、まんじりともせずにいろいろなことを考えていた。

私中心の学校から、若い人たち中心の自主講座となって、かえって学校は本物になるのではないかと思えてきた。(198ページ)……

この学校での筆者の講演文は感動的で、ぜひ多くの人に直接読んでもらいたい。筆者は自らを教育者失格だと書いているが、本物のオトナの生き方をしっかり見せることほどすぐれた教育はなかなかないので、そういう意味では筆者は大学の教員を辞めることで(さらに)すぐれた教育者となったのだとも考えられる。

この学校は今でも続いていて、グループに分かれて医療被ばく・原子力・化学物質・リサイクルなどについて学び、月例勉強会や隔月での通信を発行している(詳細はHPを)。私は京都で学生をしていた時、様々なテーマで開かれた市民講座のお手伝いをしていたが、そこで最も勉強になったのは講義ではなく、様々な世代や価値観を持つ社会人との交流だった。筆者は三里塚運動をしている人から大きな影響を受けたと書いているが、学校にいる人間にとって「学校外」との交流は、真の学問を志すのなら必須ではないかとすら私には思える。逆に社会人の人にとっても、これからの社会を支えていく学生との交流にはやりがいを感じるのではないだろうか。

真の意味でのオールタナティヴは、本当は体制側まで含んだ様々な立場・価値観の人々の間の、本気の交流からしか生まれないように、私には思える。体制側にも人間はいるし、そこには機械的でない「体制を支える心理」もあって、理論だけで体制を変えることは難しいと考えるからだ。こういう考え方が正しいのかどうかわからないが、とにかく世界中の「高木学校」が新しい知を産み出し、そこから真のオールタナティヴが生まれることに期待したい。

筆者の志を受け継いだ人は多いだろうが、筆者本人の生きざまをコピーすることはできないし意味もない。しかし現状で、原子力についての机上だけでない専門的な知識を持ち、しかも体制に取り込まれないで市民のための科学を追求し続けた人物として、筆者のような人間は貴重な存在であり、その意味での後継者が待たれるのはやむを得ない。大学にもそのような人はいるのだろうが、このような時期でもクローズアップされる人がほとんど出てこないのは、現状での大学内での活動に限界がある証拠なのかもしれない。

筆者が最も恐れていた原発の大事故が起こってしまった今、もし筆者が生きていたら、そら見たことかなどとは決して言わないだろう。現実に被曝の危険にさらされている多くの人々、そして福島第一原発のこれから、さらに今後の原子力について必死で知恵を絞り提言を続けるだろう。現実に対して謙虚に向きあうという科学者の良心、そして社会の中で科学者がどうあるべきかを最後まで悩み問い続けた人間としての良心、それらがある意味で散漫な内容のこの本に不思議な迫力を与えている。

原子力という自然科学の知見から産み出された技術に対して人間がどう考えていくべきかというのは、科学技術一般について拡張できる議論であり、さらに社会のあり方全体と直接関わる問題でもある。その意味で、筆者が提起していることは原発問題に留まらない。私は哲学はわからないが、世の中と関わり世の中のために働きかけるあり方を探ることが哲学であるとするなら、これはまさしくすぐれた哲学の書でもあるだろう。

ホームページ「高木仁三郎の部屋」はこちら(2011/5/10)